HJ 91.2—2022地表水环境质量监测技术规范

高金峰_2022-08-24原创

高金峰_2022-08-24原创A 适用范围

本标准规定了地表水环境质量监测的布点与采样、 监测项目与分析方法、 监测数据处理、 质量保证与质量控制、 原始记录等内容。

本标准适用于江河、 湖泊、 水库和渠道等地表水的水环境质量手工监测。

B 规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。 凡是注明日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本标准。

凡是未注日期的引用文件, 其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本标准。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB/T 4883 数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理

GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的表示和判定

HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 630 环境监测质量管理技术导则

HJ 1075 水质 浊度的测定 浊度计法

RB/T 214 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》(市场监管总局 国市监检测〔2018〕245 号)

C 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

C. 1

水环境质量监测 water envi ronmental qual i ty moni tori ng为了掌握水环境质量状况和水系中特性指标的动态变化, 对水的各种特性指标取样、 测定, 并记录或发出讯号的程序化过程。

3. 2

流域 watershed; basi n; catchment地表水及地下水的分水线所包围的集水区。 习惯上指地表水的集水区域。

3. 3

水系 drai nage system干流、 支流和流域内的湖泊、 沼泽或地下暗河相互连接组成的系统。

3. 4

潮汐河流 ti dal ri ver

HJ 91 .2—2022

受潮汐影响的入海河流。

HJ 91 .2—2022

3. 5

河口 ri ver mouth河流汇入海洋、 湖泊或其他河流的河段。

3. 6

潮区界 ti dal l i mi t潮汐河流河口中发生潮位变化的上界。 涨潮时潮波由河口沿河道上溯, 潮波变幅等于零的分界点。其位置并非固定不变, 随河水流量大小与涨潮流强弱等因素的不同组合而上下移动。

3. 7

感潮河段 ti dal reach流量和水位受潮汐影响的河段。

3. 8

监测断面 moni tori ng cross-secti on为测量或采集水质样品, 设置在江河或渠道上垂直于水流方向上的整个剖面。

3. 9

垂线 perpendi cul ar l i ne; verti cal l i ne为测量或采集水质样品, 设置的从水面垂直向下的直线。

3. 1 0

背景断面 background cross-secti on为评价某一完整水系的水质状况, 未受或很少受人类生活和生产活动影响, 能够反映水环境背景值的监测断面。

3. 1 1

对照断面 contrast cross-secti on具体判断某一区域水环境污染程度时, 位于该区域所有污染源上游处, 能够反映这一区域水环境本底值的监测断面。

3. 1 2

控制断面 control cross-secti on用来反映水环境受污染程度及其变化情况的监测断面。

3. 1 3

消减断面 attenuati on cross-secti on工业废水或生活污水在水体内流经一定距离而达到最大程度混合, 污染物受到稀释、 降解, 其主要污染物浓度明显降低的断面。

3. 1 4

入境断面 entry cross-secti on用来反映水系流入某行政区域时水质状况的监测断面。

3. 1 5

出境断面 exi t cross-secti on用来反映水系流出某行政区域时水质状况的监测断面。

3. 1 6

交界断面 boundary cross-secti on用来反映国与国、 省与省、 市与市、 县与县共有河流水质状况的监测断面。

3. 1 7

地球化学异常 geochemi cal anomal y与周围地球化学背景有显著差异的地球化学特征。

3. 1 8

水土流失 water and soi l l oss在水力、 风力、 重力、 冰融等自然营力和人类活动作用下, 水土资源和土地生产能力的破坏和损失, 包括土地表层侵蚀和水土损失。

3. 1 9

中泓线 mi dstream of channel ; mi ddl e thread of channel河道各横断面表面最大流速点的连线。

3. 20

湖水分层 l ake strati fi cati on湖水温度随深度而变化, 呈层状分布的现象, 可包括湖上层、 变温层、 湖下层和永滞层等。

3. 21

变温层 metal i mni on在温暖季节, 湖泊上层水温较高, 下层水温较低, 上下层之间水温急剧下降, 形成的一个过渡层。

3. 22

溶解态 di ssolved form可通过孔径为 0.45 μm 滤膜的地表水中的污染物形态。

3. 23

原位监测 i n-si tu moni tori ng利用检测器或传感器在采样点所在位置水体直接开展的监测活动。

D 布点与采样

D. 1 布点

D. 1. 1 布点原则

• 监测断面的布设在宏观上能反映流域(水系) 或所在区域的水环境质量状况和污染特征。

• 监测断面的布设应避开死水区、 回水区、 排污口处, 尽量设置在顺直河段上, 选择河床稳定、 水流平稳、 水面宽阔、 无急流或浅滩且方便采样处。

• 监测断面布设应考虑采样活动的可行性和方便性, 尽量利用现有的桥梁和其他人工构筑物。

• 监测断面的布设应考虑社会经济发展、 监测工作的实际状况和需要, 要具有相对的长远性。

• 监测断面的布设应考虑水文测流断面, 以便利用其水文参数, 实现水质监测与水量监测的结合。

• 监测断面的设置数量, 应考虑人类活动影响, 通过优化以最少的监测断面、 垂线和监测点位获取具有充分代表性的监测数据, 有助于了解污染物时空分布和变化规律。 。

• 监测断面布设后应在地图上标明准确位置, 在岸边设置固定标志。 同时, 以文字说明断面周围环境的详细情况, 并配以照片, 相关图文资料均应存入断面档案。

• 流域(水系) 可布设背景断面、 控制断面、 消减断面和河口断面。

• 行政区域可在水系源头设置背景断面或在过境河流设置入境断面或对照断面、 控制断面、 消减断面、 出境断面或河口断面。

8. 1. 2 设置方法

• 河流监测断面

• 背景断面

原则上设置在水系源头, 未受或很少受人类活动影响, 远离城市居民区、 工业区、 农药化肥施用区及主要交通路线。 如果拟定断面处于地球化学异常区, 应在地球化学异常区上、 下游分别设置; 如果水土流失情况较严重, 应设置在水土流失区上游。

• 对照断面

应设置在河流流经本区域大型污染源之前, 便于了解该水体在大型污染源汇入之前的水质状况, 避开废水、 污水流入或回流处。

• 控制断面

应设置在排污区(口) 下游, 污水与地表水基本混匀处。 控制断面的数量、 控制断面与排污区(口) 的距离可根据以下因素决定: 主要污染区数量及其间距、 各污染源实际情况、 主要污染物迁移转化规律和其他水文特征等。 此外, 还应考虑对纳污量的控制程度, 即各控制断面控制的纳污量应不小于该河段总纳污量的 80%。 如果某河段的各控制断面均有至少 5 年的监测资料, 可根据现有资料优化断面, 确定控制断面的位置和数量。

• 河口断面

应设置在地貌上具备明显河流特征处, 宜靠近河口, 原则上在最后一个排污区(口) 的下游, 能反映河流汇入海洋、 湖泊或其他河流之前的水质状况。

• 入境断面

应设置在水系进入本区域且尚未受到本区域污染源影响处, 宜靠近水系入境处。

• 出境断面

应设置在本区域最后一个污水排放口下游, 污水与河水已基本混匀, 宜靠近水系出境处。

• 交界断面

在国界、 省界、 市界、 县界共有河段内可设置对照断面、 控制断面或消减断面。

• 潮汐河流监测断面

潮汐河流监测断面的设置按照以下要求执行:

• 潮汐河流监测断面的设置原则与其他河流相同。 设有防潮桥闸的潮汐河流, 根据需要在桥闸上游设置断面;

• 根据潮汐河流水文特征, 潮汐河流的对照断面一般设在潮区界以上。 若潮区界在该城市管辖区域之外, 则在城市河段上游设置 1 个对照断面;

• 潮汐河流监测断面应设置在水面退平时可采集到地表水(盐度小于 2‰) 样品处, 当河流水量减少, 长期在水面退平时不能到采集地表水(盐度小于 2‰) 样品时应调整断面。

• 其他各类监测断面

其他各类监测断面的设置按照以下要求执行:

8 水网地区流向不定的河流, 应根据常年主导流向设置监测断面;

9 对水网地区应视实际情况设置若干控制断面, 其控制的径流量之和应不少于总径流量的 80%;

10 有水工构筑物并受人工控制的河段, 视情况分别在闸(坝、 堰) 上、 下游设置断面。 如果水质无明显差别, 可只在闸(坝、 堰) 上游设置监测断面;

11 如行政区域内, 河流有足够长度, 可设置消减断面。 消减断面主要反映河流对污染物的稀释净化情况, 设置在控制断面下游, 主要污染物浓度有显著下降处。

• 湖泊和水库监测垂线

湖泊和水库监测垂线的设置方法按照以下要求执行:

• 湖泊和水库通常只设置监测垂线, 如有特殊情况可参照河流的有关规定设置监测断面;

• 湖泊和水库的不同水域, 如进水区、 出水区、 深水区、 浅水区、 湖心区、 岸边区等, 按水体类别设置监测垂线;

• 湖泊和水库若无明显功能区别, 可用网格法均匀设置监测垂线;

• 受污染物影响较大的重要湖泊和水库, 应在污染物主要迁移途径上设置控制断面。

7. 3. 2 采样点的确定

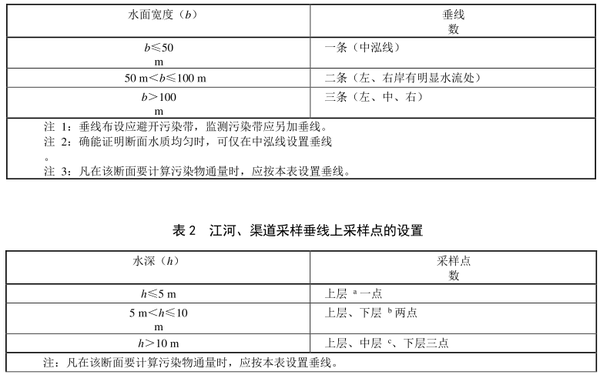

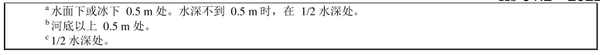

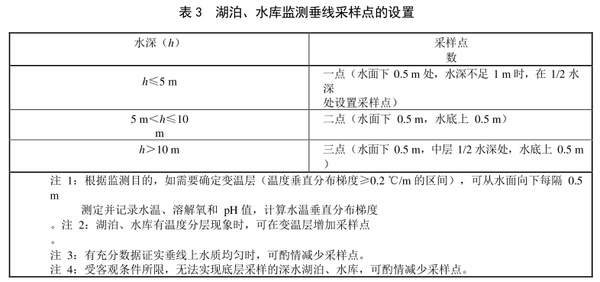

江河、 渠道监测断面上设置的采样垂线数与各垂线上的采样点的设置应符合表 1 和表 2 的要求, 湖泊、 水库监测垂线上的采样点的设置应符合表 3 的要求。

表 1 江河、 渠道采样垂线数的设置

7. 2 采样

7. 2. 2 确定采样频次的原则

依据不同的水体功能、 水文要素和污染源、 污染物排放等实际情况, 力求以最低的采样频次, 取得最具有时间代表性的样品, 既要满足反映水质状况的要求, 又要切实可行。

7. 2. 3 采样频次与采样时间

按照监测计划确定的频次开展监测。 地表水环境质量例行监测可按月 开展。

若月 度内断面所处河流因自然原因或人为干扰使其河流特征属性发生较大变化, 可开展加密监测。

上年度内每月均未检出的指标, 可降低采样频次。

背景断面或者上年度内水质稳定为 Ⅰ 、Ⅱ 类的断面, 可降低采样频次, 如按水文周期或季节进行采样。 受潮汐影响的监测断面, 可分别采集涨潮和退潮水样并测定。 涨潮水样应在水面涨平时采样, 退潮水样应在水面退平时采样。 仅评价地表水环境质量时, 可只采集退潮水样。

7. 2. 4 采样前的准备

• 确定采样负责人

主要负责制定采样计划并组织实施。

• 制定采样计划

制定采样计划前, 采样负责人应明确监测任务、 目的和要求, 了解监测断面周围情况, 熟悉采样方法、 水样容器洗涤和样品保存技术。 有现场测定项目时, 还应掌握有关现场测定技术。

采样计划应包括: 监测断面(采样垂线和采样点)、 监测项目和数量、 采样质量保证措施、 采样时间和路线、 采样人员和分工、 采样器具和交通工具以及现场测定项目和安全保证等。遇到地震、 台风、 洪水等自然灾害情况, 可不采样或延期采样, 并加以说明。

• 采样器材与现场测定仪器的准备

采样器材包括采样器、 静置容器、 样品瓶、 水样保存剂和其他所需辅助设备。 采样器材的材质和结构、 水样保存、 容器洗涤方法应符合标准分析方法要求, 如标准分析方法无要求则执行 HJ 493 中的规定。若启用新容器, 事先应充分清洗。

采样器包括表层采样器、 深层采样器、 自动采样器、 石油类采样器及其他满足采样需求且不影响监测结果的采样器。

现场测定仪器包括用于现场测定 pH 值、 溶解氧、 水温、 电导率、 透明度、 浊度等项目的仪器设备。

7. 2. 5 样品采集

• 采样位置

采样时应保证采样点位置准确, 必要时使用定位仪定位, 并拍摄水体现场情况, 做好记录。 不能抵达指定采样位置时, 应记录现场情况和调整后的实际采样位置。

• 采样方式和技术要求

各种采样方式的技术要求如下:

• 船只采样: 按采样时间及风浪等级选择适当吨位的船只; 采样船应位于采样点下游, 逆流采集水样, 避免搅动底部沉积物造成水样污染。 采样人员应在船只前部采集水样, 尽量使采样器远离船体。 若船上不具备静置条件, 返回岸上后应立即静置;

• 桥上采样: 采样人员应能准确控制采样点位置, 且能满足现场项目测定要求;

• 涉水采样: 较浅的河流或靠近岸边水浅的采样点可涉水采样; 采样人员应站在采样点下游, 逆流采集水样, 避免搅动底部沉积物导致水样污染;

• 其他采样方式: 可使用无人机、 无人船或在闸坝等水利设施上采集水样, 但要保证采样点的准确性;

• 一般情况下, 不允许采集岸边水样, 确因特殊情况, 需要在岸边采集水样时, 应记录现场情况;

• 在监测断面目视范围内无水或仅有不连贯的积水时, 可不采集水样, 应记录现场情况;

• 结冰期、 封冻期、 解冻期采样时应在确保安全条件下, 于河流主流上选择破冰点, 破冰后水流有明显上涌, 可采集水样;

• 尽量选择在连续两天无降雨之后采样。 若计划采样期间遇连续降雨, 在确保安全的条件下, 原则上避开明显有雨水汇入的区域, 在水质充分混匀的区域或者汇入点上游区域采集水样, 应记录现场情况;

• 潮汐河流或受盐度影响的地表水, 若中下层水样的盐度大于 2‰, 可只采集表层水样, 但应记录中下层水样的盐度值;

• 河流汇入河(湖) 的河口断面出现倒流现象时, 应采集水样并记录流向。

• 采样量

最少采样量应符合标准分析方法或 HJ 493 的规定。

• 采样方法

采样方法按照以下要求执行:

5 在同一监测断面分层采样时, 应自上而下进行, 避免不同层次水体混扰;

6 除标准分析方法有特殊要求的监测项目外, 采样器、 静置容器和样品瓶在使用前应先用水样分别荡洗 2~3 次;

7 采样时不可搅动水底的沉积物。 除标准分析方法有特殊要求的监测项目外, 采集的水样倒入静置容器中, 保证足够用量, 自然静置 30 min。 自然静置时, 使用防尘盖遮挡, 避免灰尘污染;

8 使用虹吸装置取上层不含沉降性固体的水样, 移入样品瓶, 虹吸装置进水尖嘴应保持插至水样表层 50 mm 以下位置。

• 特殊样品

特殊样品的采集按照以下要求执行:

4 石油类、 五日生化需氧量、 溶解氧、 硫化物、 悬浮物、 粪大肠菌群、 叶绿素 a 等或标准分析方法有特殊要求的项目要单独采样;

5 采集石油类样品, 采样前应先破坏可能存在的油膜, 使用专用的石油类采样器, 在水面下至30 cm 水深采集柱状水样。 保证水样采集在水面下进行, 不得采入水面可能存在的油膜或水底的沉积物。 采样量应满足标准分析方法的要求, 且样品瓶不能用采集的水样荡洗;

6 采集溶解氧、 五日生化需氧量、 硫化物和有机物等项目水样时, 水样应注满样品瓶, 液面之上不留空间, 使用标准分析方法规定的专用保存容器;

7 采集的水样含有明显藻类时, 可将水样全部通过孔径为 63 μm 的过滤筛后, 倒入静置容器中,保证足够需用量后, 自然静置 30 min, 使用虹吸管取上层水样, 移入样品瓶, 立即加入保存剂;

8 采集溶解态金属水样时, 现场使用孔径为 0.45 μm 的滤膜过滤后, 分装入样品瓶, 立即加入保存剂;

9 采集总磷水样时, 自然静置 30 min 后仍存在大量可沉降性固体的水样, 应在现场重新采集水样, 根据原水浊度测定结果选择延长静置时间或离心的方式进行处理。 具体方法见附录 A。

• 水样保存

采集的水样按监测项目标准分析方法规定添加适量保存剂, 标准分析方法中没有规定的, 按 HJ 493规定执行。 添加保存剂的过程中, 所用器具不可混用, 避免交叉污染。

• 采样结束前核查

采样结束前, 应核对采样计划、 记录与水样, 如有错误或遗漏, 应立即重新采样或补采。

• 现场监测项目

可现场测定的项目(pH 值、 溶解氧、 水温、 电导率、 透明度、 浊度等) 优先选用现场测定方法,

并尽量原位监测。

• 水样运输与交接

• 水样运输前, 应将样品瓶的外(内) 盖盖紧, 需要冷藏保存的样品应按照标准分析方法要求保存, 并在运输过程中确保冷藏效果。

• 装箱时应用减震材料分隔固定, 以防破损。

• 水样采集后宜尽快送往实验室。 根据采样点的地理位置和各监测项目标准分析方法允许的保存时间, 规划采样送样时间, 选用适当的运输方式, 以防延误。

• 样品运输过程中应采取措施避免沾污、 损失和丢失。

• 水样交付实验室时, 应清点样品, 核查样品的有效性并填写交接记录表。

• 采样记录、 样品标签及其包装应完整。 若发现样品异常或处于损坏状态, 应如实记录, 并尽快采取相关处理措施, 必要时重新采样。

8 监测项目与分析方法

• 监测项目

• 根据监测目的, 选择国家和地方地表水环境质量标准中要求控制的监测项目。

• 选择对人和生物危害大、 对地表水环境影响范围广的监测项目。

• 各地区可根据本地区污染源特征和水环境保护功能, 以及本地区经济、 监测条件和技术水平适当增加监测项目。

5. 2 分析方法

监测项目分析方法应优先选用 GB 3838 等地表水环境质量标准中规定的标准分析方法; 若适用性满足要求, 其他国家、 行业标准分析方法也可选用。

选用的标准分析方法的测定下限应低于该监测项目规定的环境质量标准限值。

b) 监测数据处理

• 有效数字规则

记录、 运算和报告测量结果, 应使用有效数字, 有效数字位数和小数点后位数应执行相关标准分析方法的规定。

• 近似计算规则

由有效数字构成的测定值为近似值, 因此测定值运算应遵循近似计算规则。

• 数值修约规则

数值修约规则执行 GB/T 8170。

• 异常值的判断和处理

异常值的判断和处理执行 GB/T 4883。 若出现异常值, 应查找原因, 原因不明的异常值不应随意剔除。

• 监测结果的表示方法

• 监测结果的表示应根据标准分析方法的要求确定, 并采用中华人民共和国法定计量单位。

• 若双份平行测定结果在相对偏差允许范围之内, 则结果以平均值表示。

• 若测定结果高于标准分析方法检出限, 则报告实际测定结果数值; 若测定结果低于标准分析方法检出限, 则执行 HJ 630 相关要求, 也可使用“方法检出限” 后加“L” 表示。

c) 质量保证与质量控制

• 质量保证

HJ 91 .2—2022

从事水质监测的组织机构、 监测人员、 监测仪器与设备设施等按 RB/T 214、 HJ 630、 《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》(市场监管总局 国市监检测〔2018〕 245 号) 等相关内容执行。

• 采样质量控制

• 基本要求

• 按选用的标准分析方法要求采集质量控制样品。

• 水环境质量监测采样器具和污染源监测采样器具应分架存放, 不得混用。 采样前对清洗干净的采样器具进行空白本底抽检, 每个采样批次每种器具至少抽取 3%, 检测结果应低于方法检出限或方法规定的限值。

• 对监测质量有影响的试剂耗材使用前应进行抽检, 被测目标物检测结果应低于方法检出限或方法规定的限值。

4. 2. 1 全程序空白样品

每个采样批次至少采集一个全程序空白样品, 与水样一起送实验室分析, 空白测定值应满足标准分析方法规定的要求。

4. 2. 2 现场平行样品

对均匀样品, 凡可做平行双样的监测项目应采集现场平行样品, 每个采样批次至少采集一个现场平行样品。 参考标准分析方法中平行样相对偏差的判定要求, 若现场平行样品测定结果差异较大, 应查找原因, 必要时重新采样。

在同一个采样点采集现场平行样品, 同步进行水样前处理、 水样分装、 保存剂添加、 冷藏和冷冻储存等操作步骤。 可采用等体积轮流分装方式或使用分样工具同时分装方式。 现场平行样品中的一份交付实验室分析, 另一份以明码或密码方式交付实验室分析。

4. 1 实验室分析质量控制

监测人员应执行相应标准分析方法和 HJ 630 中有关质量控制的规定, 做好质量控制。

4. 2 水质监测安全

4. 2. 2 实验室应制定监测安全管理制度, 内容至少包括: 采样、 实验室安全操作、 剧毒化学试剂的管理等, 并严格执行和定期检查, 保证监测工作的顺利进行。

4. 2. 3 为了保证采样人员安全, 现场应考虑采样方式和气象条件, 使用救生衣和救生绳; 船只采样,应选用坚固的船只, 在航道上采样时, 应悬挂信号旗; 桥上采样时, 应放置安全警示牌; 涉水采样时,应注意河流水位变化; 结冰期、 封冻期、 解冻期采样时, 应检查冰层的位置和范围。

5 原始记录

• 记录内容

• 地表水采样记录

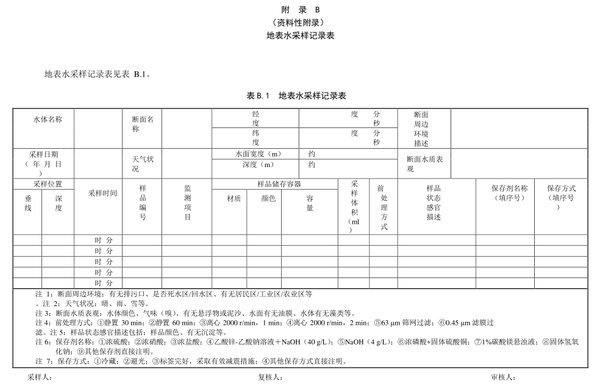

• 地表水采样记录至少包括: 水体名称、 断面名称及经纬度、 水面宽度和水深、 断面周边环境、 采样日期和时间、 天气状况、 断面水质表观、 采样位置、 样品编号、 监测项目、 样品储存容器、 采样体积、 水样前处理方式、 样品状态感官描述、 保存剂、 保存方式等。

• 断面周边环境描述包括: 有无排污口、 是否为死水区/回水区、 有无居民区/工业区/农业区等。

• 断面水质表观描述包括: 水体颜色、 气味(嗅)、 有无悬浮物或泥沙、 水面有无油膜、 水体有无藻类等。

• 样品状态感官描述包括: 样品颜色、 有无沉淀等。

• 若采样现场水体出现特殊情况, 应记录现场情况。

• 应在现场填写“地表水采样记录表” 。 可参照附录 B 自行设计表格。

4. 1. 2 样品交接记录

样品交接记录至少包括: 交接样品日期和时间、 样品编号、 测定项目、 保存方式、 交样人员、 接样人员等信息。

4. 1. 3 实验室原始记录

实验室各种原始记录至少包括: 样品编号、 采样日期和时间、 分析方法、 分析仪器名称及型号, 测定项目、 分析日期和时间、 标准溶液名称和浓度及配制日期、 取样体积、 计量单位、 测定值、 计算公式、 校准曲线、 质控措施、 分析人员、 校核人员、 审核人员等信息。

8. 2 记录要求

地表水样品采集、 样品保存、 样品运输、 样品交接、 样品处理、 现场监测和实验室分析等应在原始记录表格(本) 上如实记录, 按规定格式认真填写各栏目。 原始记录表(本) 应有统一编号, 个人不得擅自销毁, 用毕按期归档保存。

附 录 A

(规范性附录)

地表水总磷监测现场前处理方法

1. 1 仪器和设备

1 . 1 . 1 便携式离心机: 最大转速≥2000 r/min, 设定离心时间≥1 min, 单次离心水样体积≥1 L。

1. 1. 2 浊度计: 符合 HJ 1075 的技术要求。

• 前处理方法

• 基本要求

水样采集后应在现场完成原水浊度测试。 如遇到藻类聚集, 应经孔径为 63 μm 的过滤筛(网) 后再处理。

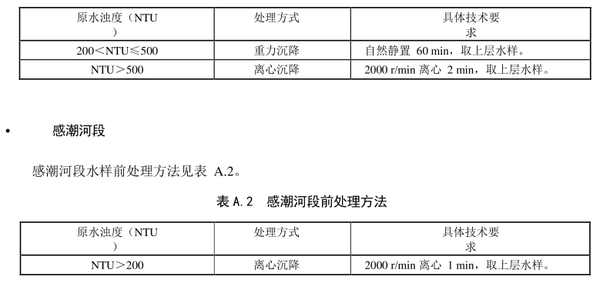

• 非感潮河段

非感潮河段水样前处理方法见表 A.1。

表 A. 1 非感潮河段前处理方法

A. 3 质量保证与质量控制

原水浊度测定 3 次, 3 次测定结果的相对偏差不超过 5%, 以中位数作为原水浊度值并记录。